Publicado originalmente el 24 de mayo de 2020 en Prodavinci.com

Una mañana voy a entrevistar a Jorge Spiteri a su apartamento. Abre la puerta descalzo y emocionado. Nos recibe al fotógrafo Manuel Sardá y a mí como a sus amigos de toda la vida. La sala habla por él: álbumes, libros, muchos instrumentos rodeando un gran piano negro, memorabilia por doquier; los tentáculos del artista invadiendo el sofá, la mesa del comedor, la cocina. No existe un telón que separe su hogar de su estudio, su vida de su música. Pienso, luego existo… y toco la guitarra.

Llevo un montón de preguntas en mi libreta y full la pila de mi grabador para cumplir la misión de todos los días: volver a la redacción de El Nacional con una historia decente —o al menos un par de frases publicables— que pueda desarrollar en pocos párrafos antes de que caiga la noche. Un espacio en blanco espera por mí y por la imagen de Jorge que capturará Manuel. Cuando me dejo caer en el sofá, él ya lleva colgada su cámara buscando el mejor ángulo, midiendo la luz, planificando el retrato. El clima es inmejorable, el Ávila casi puede acariciarse desde el balcón.

Presiono el botón REC y lanzo sin anestesia la primera y única pregunta que haré: ¿Cómo es que una pandilla de venezolanos aventureros lograron un contrato disquero en Londres en 1973 y grabaron ese álbum tan vanguardista, tan mestizo, tan adelantado a todo lo que ocurriría en el futuro combinando la raíz tradicional venezolana con el rock y el Caribe?

Jorge empieza a contarme una historia fascinante. Ponemos pausa a este mundo, a esta Caracas convulsionada de 2010, y nos vamos todos a la Inglaterra de 1970, a donde él llegó a los 18 años de edad con 25 dólares en el bolsillo sencillamente porque en esa ciudad se estaba creando la música más interesante del planeta.

—Nos fuimos para allá porque estábamos locos de bola.

En Londres lo esperaba Charles, su hermano mayor. Él llega con otro de sus hermanos, Enrique. Imberbes los dos, no habían pensado en nada. No tenían dinero; tampoco documentos (vivieron ilegales por un tiempo). Y peor, no tenían dónde dormir porque Charles descansaba en la parte alta de una litera en un apartamento que compartía con un grupo de forasteros. A los tres hermanos Spiteri les toca acurrucarse allí.

—Charles en Venezuela era una estrella. Tocaba con Los Memphis y manejaba un Mercedes 300 SL. Cuando lo vi allá lavando platos y coleteando, me puse a llorar.

A medida que se adentra en el cuento, se va convirtiendo de nuevo en aquel joven soñador que empezó tocando con los Nasty Pillows poco después de ver boquiabierto a Aretha Franklin en directo en Caracas. Recuerda que no tardaron mucho en mudarse a una casa en la que constituyeron una suerte de comuna de roqueros venezolanos en Londres. Otros artistas peregrinos que salieron de Maiquetía encontraron allí un refugio provisional. Fueron los casos de un tal Yordano, otro de apellido Colina y, más adelante, un jovencito llamado Ilan.

—En el consulado, cuando venía algún venezolano y decía que era músico y que estaba pelando, le decían que fuera a nuestra casa en 49 Elson Road. La llamaban El Extraconsulado Venezolano.

Jorge sufre el relato, y lo goza. Le oigo por primera vez una frase que después me repetirá bastante: “Soy un tipo con mucha suerte”. Los ojos le brillan, especialmente cuando la historia da el giro hollywoodense.

Los Spiteri trabajaban de mesoneros. Jorge, además, era la atracción de un restaurante en el que cantaba “Moliendo café”, “Barlovento”, boleros, rancheras, cualquier cosa que resultara exótica. Un día ve un aviso en la revista Melody Maker de una compañía que busca compositores y performers. Exigían un cassette, pero ellos no tenían plata para grabar el demo. Por no dejar, va con su guitarra. A reñagadientes, Barry Kirsch, uno de los mandamases de la firma, lo recibe en su oficina y él, contra todo pronóstico, lo cautiva con una de sus composiciones, una cosa rara que se llama “Píroro”.

La propuesta cobra forma. Se le suma Charles tocando la percusión latina, que en aquel tiempo, ante los ojos de un inglés, era como hacer un truco de magia; y más compatriotas que van llegando a la ciudad, como Chema Arria, Bernardo Ball y Joseíto Romero. El resultado es un rock selvático, tribal. Es como ver un cunaguaro caminar por Picadilly Circus.

Bastante percusión, guitarras distorsionadas, letras bilingües, flautas, una mezcla extrañísima atrae la atención de los que asisten a su presentación en el Marquee Club, el templo en el que los Rolling Stones tocaron por primera vez. El mismo en el que actuaron Hendrix, Pink Floyd, David Bowie, The Who, The Yardbirds, Yes, Led Zeppelin. Un cazatalento de la disquera GM Records está presente y sale intrigado.

Siguiente escena: Spiteri, el grupo de venezolanos melenudos, se mete en un estudio de grabación londinense y concibe su homónimo álbum debut, que llevará su nombre escrito en la carátula con el cuerpo de una cobra. Los colmillos venenosos resaltan en el techo de la S.

Cuarenta años antes de que surgiera la etiqueta ‘neofolclore’, Spiteri concibió una mezcla desprejuiciada, un camino que remarca su origen sin negar el copioso influjo del rock and roll y el blues, una música que no es de ningún lugar y, al mismo tiempo, es de todos los lugares.

Tras la publicación del LP, comienza otra vida. “Campesina”, estándar de la tradición venezolana incluida en el álbum, suena en la radio británica. Los entrevistan en la BBC. Posan para Dezzo Hoffman, el fotógrafo oficial de los Beatles. Jorge y Charles conocen a Steve Winwood, uno de sus grandes ídolos, y comparten con Bob Marley y los Wailers. Ven de cerquita, calentando la voz en intimidad, a Stevie Wonder. Mitch Mitchell, el baterista de Jimi Hendrix Experience, se sube a la tarima a hacer jamming con ellos. Se les hace muy normal ver a Rod Stewart llegar a las oficinas de la disquera.

—Mi vida ha sido como un sueño —me dice, mirando hacia arriba y estrujándose el rostro.

No quiero interrumpirlo. Hace rato que me guardé la libreta en un bolsillo y dejé, eso sí, el grabador encendido. Manuel Sardá aprovecha una pausa para fotografiarlo y yo para husmear. A un costado alcanzo a ver una foto suya acompañado por Rubén Blades, sonrientes los dos, y, justo al lado, otra junto a Félix Cavallieri, el líder de los Rascals, una de sus bandas de rock and roll favoritas.

Veo de cerca las guitarras, todas acomodadas en un stand como en una tienda de instrumentos. Mientras se acomoda cerca del piano, me ve de reojo como si hubiera olfateado una extraña condición: “¿Tú tocas?” Le digo que un poco e insiste en que le muestre. Cuando vuelve de posar, me dice nombres de acordes para que yo los fije en la guitarra, comprueba que me sé cosas de los Beatles y me invita a cantar a dúo, a ver si puedo sostener una nota distinta y generar armonías. No me doy cuenta en el momento, pero estoy en medio de una audición y él está a punto de admitirme en su banda.

***

Creo acordarme de cada recital de Jorge Spiteri en el que participé. Fueron más de 50. Un viaje a Margarita con Trino Mora y Henry Stephen como invitados, y otro a La Guaira un 31 de diciembre con Carlos Moreán como plato fuerte. Un Festival Nuevas Bandas en el que tocamos con músicos de la Dimensión Latina; una tarde en que estabamos grabando en el estudio de Bolívar Films y llegó Ilan Chester y se sentó a hacer maravillas en el hammond; un toque desastroso en el que acompañamos a Colina; y otro rarísimo, en medio de un evento con fines benéficos, en el que terminamos con Chino y Nacho en el escenario del Hard Rock Café. Esos capítulos, minúsculos en su carrera, son hitos para mí.

Jorge solía presentarme como Superman: “Él es Guarache. O más bien, es Clark Kent, porque en el día trabaja en un periódico y en la noche sale con su guitarra a luchar por la justicia”.

Jorge clasificaba los recitales usando el título de aquel western protagonizado por Clint Eastwood: Lo bueno lo malo y lo feo. Lo bueno significaba un cheque jugoso, una tarima grande, catering, presupuesto para técnicos y grandes artistas invitados. Lo malo, gigs en fiestas, restaurantes y casinos, donde la paga era decente pero la ocasión no era para tirar cohetes. Lo feo: esos toques en los que uno iba sólo a divertirse porque no había otra opción: Los que estudiaban pensaban en los exámenes en plena canción. Los que tenían trabajos diurnos recordaban entre un acorde y el siguiente que debían levantarse temprano. Y Jorge generalmente extrañaba Londres y nos decía: «Coñoelamadre, ¿por qué me vine a Venezuela?»

Cierro los ojos y puedo recordar cuánto disfrutaba Jorge tocando, con público o sin él. Era desordenado, pero incansable. Sobre todo, era apasionado. Por eso cualquier interferencia en el proceso musical lo enervaba. Siempre estaba muy nervioso antes de salir al escenario, pero se sacudía el miedo en el primer compás. Se relajaba a tal punto que terminábamos haciendo un repertorio de canciones que no ensayábamos, por puro capricho. Bromeaba bastante, especialmente cuando amenizábamos bares. Un ejemplo de chiste recurrente: «Apreciado público, los invitamos a hacer sus peticiones… Nosotros no lo vamos a complacer, pero háganlas igual».

***

Cada dato biográfico de Jorge Spiteri me llega con una cara B emocional. Es el autor de “Amor (Is to Love You)”, un hit tan efectivo que funcionó dos veces en el mismo mercado: Cuando él la lanzó junto con su grupo Mañana, su hermano Charles y su amigo Steve Alpert en 1980, grabada en la casa de John Lennon en Tittenhurst Park; y cuando Los Amigos Invisibles la desempolvaron para su álbum Arepa 3000: A Venezuelan Journey Into Space (2000). Apenas escribo esto —aquí viene la cara B— recuerdo que cuando la tocábamos, siempre la hacíamos de una manera distinta. Estuvo más tres décadas rearreglando la misma canción. Cada cambio nuevo, decía: «Ahora sí estamos cerca».

Otro dato: Jorge Spiteri fue líder de Los Buitres, aquel proyecto que adaptó al castellano hits de los Beatles. Mientras lo tipeo, pienso que él jamás superó la ruptura del cuarteto de Liverpool. El quiebre, que ocurrió justamente cuando los Spiteri estaba asentándose en Londres, dejó una cicatriz perpetua en su alma que no envejeció nunca. A Jorge nunca le gustó mucho el álbum Let It Be porque le recordaba la sensación amarga de que su banda favorita se había peleado y había dicho adiós. La música, para él, tenía mucho que ver con la fraternidad, con la amistad, con el amor en su expresión más pura.

Lo mismo me pasa cuando apunto que él inventó el Clan Spiteri, otra agrupación cargada de nostalgia sesentera. Eso dato me trae de vuelta su cara de alegría cuando le dije que mi papá tenía uno de los CD que ellos grabaron. Igual, cuando anoto en mi resumen la existencia del supergrupo Los Charlies, que él creó para homenajear a su hermano y compañero de aventuras que murió en 2007, inevitablemente me voy de viaje a la tarde en que me dijo: «¡Cómo me hace falta! No hay un día en mi vida en que no extrañe a mi hermano».

Las notas más exhaustivas destacarán que fue el productor del primer álbum de Giordano di Marzo, antes de que firmara como Yordano y conociera el éxito masivo. Probablemente añadirán los datos de que escribió jingles publicitarios y que por unos cuantos años dirigió el departamento musical de RCTV, creando cuñas del canal, cortinas de programas y especiales navideños. También, que estuvo en la junta directiva de la Fundación Nuevas Bandas de su amigo el promotor e investigador Félix Allueva, en cuyo libro Crónicas del rock fabricado acá protagoniza un episodio.

Jorge era un multiinstrumentista. Sí: Lo escribo y es como si lo viera sentado en el piano de su sala repasando “Martha My Dear” o “Lady Madonna” de los Beatles. O cuando hacía las veces de Steve Winwood con el hammond, ese teclado que ahora es vintage pero que fue fundamental en el sonido de canciones como “Gimme Somme Lovin”, o cuando tomaba la armónica y tocaba el intro de “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder, de quien le encantaba reproducir “You Are The Sunshine of My Life” en un viejo Fender Rhoades que sigue allí junto a la mesa del comedor. Por supuesto, me viene, como proyectada por un videobeam, su imagen tocando guitarras acústicas y eléctricas y, sobre todo, el bajo, el instrumento que más usó en su juventud.

En el espectáculo Rock & MAU, que juntó artistas rock y pop con grandes instrumentistas de la movida musical de vanguardia basada en la raíz, Álvaro Paiva lo mencionó, junto a Vytas Brenner y Gerry Weil, como antecedente ineludible de esos experimentos. Eso ocurrió precisamente cuando él moldeaba el Spiteri Bugalú, su apuesta con miembros de La Dimensión Latina, entre ellos el percusionista Joseíto Rodríguez, el mismo que grabó la versión original de “Llorarás”. Fue una tarea inconclusa, como muchas otras, pero lo definió conceptualmente porque proponía un terreno común para el rock y la música latinoamericana, enmarcada en la ruta de personajes como Joe Cuba, Mongo Santamaría, Santana e incluso José Feliciano.

Jorge nunca quiso tener hijos, pero siempre hablaba, tiernamente, de sus sobrinos. Conservaba amistades igualmente entrañables con gente muy diversa, famosa o no famosa. Apoyaba a los suyos especialmente en las circunstancias más difíciles. Trataba a todos por igual.

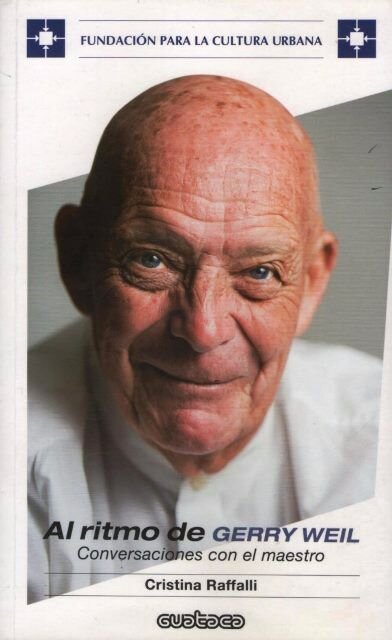

Una tarde me hizo sentir como si me hubiera ganado un Pulitzer o un Grammy. Entré a su biblioteca y vi arriba, colgada y enmarcada junto a su título de producción audiovisual de la Royal School of Art, la portada que resultó de aquella primera entrevista que comenzó esa mañana de 2010 y que siguió durante una década hasta hoy, cuando murió en Carolina del Norte, acompañado por su hermano Miguel Antonio “Tono” y su familia, ese gran artista, maestro y mejor amigo al que todavía me quedaron muchas cosas por preguntarle.

FOTO PRINCIPAL: Daniel Guarache Ocque

FOTOGRAFÍAS: Archivo Jorge Spiteri/ Dezo Hoffman/ Daniel Guarache Ocque

![Jorge Spiteri [1951-2020] y la entrevista que duró 10 años](https://gagueando.com/wp-content/uploads/2020/07/0spiteri1danielguaracheocque.jpg?w=700&h=430&crop=1)